Avevamo sempre questa teoria secondo cui se il serpente resta visibile non può morderti. È un po' così che affronto il dolore: voglio sapere dov'è.

La sera del 30 novembre 2003, Joan Didion e il marito John Gregory Dunne rientrano nel loro appartamento a New York dopo essere stati in ospedale a trovare la loro figlia, Quintana, che è in rianimazione per le complicazioni di una polmonite. Si mettono a tavola per cenare e, mentre lei sta mescolando l'insalata, lui ha un infarto e nel giro di pochi istanti perde la vita.

Joan e John non sono una coppia qualunque. Sono entrambi scrittori, giornalisti e sceneggiatori, sposati ormai da quasi quarant'anni, molto conosciuti e apprezzati per il loro lavoro. Lei ha scritto per le migliori riviste americane e si è fatta conoscere per la sua capacità di mescolare giornalismo e scrittura letteraria, e per lo sguardo personale con il quale riusciva a interpretare i temi della cultura americana dei suoi tempi.

Dieci mesi dopo la morte del marito, Joan Didion riapre un file nel quale aveva preso qualche appunto subito dopo il fatto, e comincia a scrivere quello che poi diventerà il suo libro più popolare: L'anno del pensiero magico.

Era da tanto che volevo leggere questo libro. Mi attirava e mi respingeva nello stesso tempo. Volevo leggerlo perché so che lei è un'autrice straordinaria, e perché in genere i libri autobiografici mi piacciono. Ho rimandato molto però perché non avevo poi tutta questa voglia di confrontarmi con una storia così dolorosa.

La morte, il lutto, la malattia, sono cose dalle quali vorremo stare lontani il più possibile. Ma nello stesso tempo sono esperienze che in un qualche momento e in una qualche forma toccano tutti. È stata proprio quest'ultima considerazione che mi ha fatto decidere di leggerlo: avere così tanta paura del dolore da cercare di schivarlo in tutte le sue forme non credo sia una buona strategia. Al contrario mi sembra più saggio imparare a conoscerlo, anche avvicinandosi alle storie degli altri. Ci sono temi - e il lutto è tra questi - che per essere illuminati hanno bisogno del racconto vivo, vissuto in prima persona, ma siccome parlarne è difficile, libri come questo sono rari e preziosi.

La vita cambia in fretta.

La vita cambia in un istante.

Una sera ti metti a tavola e la vita che conoscevi è finita.

Il problema dell'autocommiserazione.

Il libro comincia così, e queste sono anche le prime parole che Didion scrisse subito dopo la morte del marito. L'ultima frase mi ha stupito. Perché il problema dell'autocommiserazione? Perché una donna appena rimasta vedova si appunta qualcosa riguardo l'autocommiserazione? Sono andata avanti a leggere aspettando una spiegazione, che in effetti verso la fine arriva.

Il racconto si muove andando in continuazione avanti e indietro nel tempo, in un flusso libero di pensieri, producendo in chi legge una sorta di spaesamento, lo specchio di quello vissuto dall'autrice che affronta i primi mesi dopo la perdita. Emergono in controluce tanti particolari della vita di questa coppia di scrittori: il loro sodalizio, anche professionale, i forti legami di amicizia che avevano costruito attorno a loro, la casa sulla spiaggia a Malibu, le cene fuori, le passeggiate al Central Park. Non rievocazioni nostalgiche, ma materia vivente che non può fare altro che risalire e continuare a esistere anche quando uno dei suoi protagonisti non c'è più.

Ognuno di noi ha la sua normalità, si tratta di normalità diverse, ma comunque accomunate da una fragilità di fondo che facciamo di tutto per non vedere.

L'anno del pensiero magico è l'anno in cui Joan Didion appare da fuori razionale e padrona della situazione, ma si sorprende a fare pensieri che la fanno dubitare di sé. Impiega mesi a convincersi che sia successo davvero, o meglio, sa che è successo, ma una parte di lei non lo può accettare. Tentenna quando deve autorizzare l'autopsia, e non vuole dare via le sue scarpe: se lui dovesse tornare, come farebbe senza le scarpe?

Naturalmente sapevo che John era morto (...) Eppure io non ero affatto pronta ad accogliere questa notizia come finale: c'era un livello al quale credevo che l'accaduto rimanesse reversibile. Ecco perché avevo bisogno di star sola (...) Avevo bisogno di star sola perché lui potesse tornare indietro. Questo fu l'inizio del mio anno del pensiero magico.

La questione dell'autocommiserazione, Joan Didion la spiega più avanti, verso la fine del libro, come una rivelazione, qualcosa che lei stessa non aveva visto chiaramente fino a quel momento: quello dell'autocommiserazione è un falso problema.

La gente che subisce un lutto pensa molto all'autocommiserazione. Ci preoccupa, la paventiamo, ci frughiamo dentro per cercarne i segni. Temiamo che i nostri atti rivelino quella condizione che viene efficacemente descritta con l'espressione "rimuginare sulle proprie sventure". Comprendiamo l'avversione che la maggior parte di noi ha per questo "rimuginare". Il lutto visibile ci ricorda la morte, che può essere interpretata come una cosa innaturale, un'incapacità di controllare la situazione.

E poi più avanti, citando Philippe Aries:

Ti manca una persona, e il mondo intero è vuoto. Ma non si ha più il diritto di dirlo ad alta voce.

Nel passato c'erano vari riti collegati alla morte, ora li abbiamo accantonati perché ci appaiono privi di senso, ma la funzione che svolgevano, di accompagnare e assimilare il lutto in modo condiviso, non era poi così inutile. Oggi ci concediamo un frettoloso funerale al termine del quale pare scontato che si debba tornare alla normalità, mentre quello è proprio il momento in cui si comincia a creare quel vuoto con il quale poi dovremmo convivere tutta la vita.

In realtà chi piange un defunto ha urgenti ragioni, e anche un urgente bisogno di autocommiserarsi.

Non è facile scrivere di un libro come questo. Un po' perché è un cult, e si rischia in effetti di dire cose trite e ritrite (cosa che probabilmente non ho saputo evitare), un po' perché è proprio l'argomento a essere difficile. Però ci tenevo a parlarne, anche per questo aspetto: perché Didion ci dice, nel suo modo così accurato e personale, che abbiamo il diritto di piangerci un po' addosso quando capita una tragedia. Nessuno dovrebbe sentirsi in obbligo di indossare la corazza della persona forte, che in gran parte dei casi, anche se non siamo disposti ad ammetterlo tanto facilmente, serve soprattutto a non disturbare gli altri.

La bellezza di questo racconto sta nel modo con cui i pensieri e ragionamenti più profondi sul dolore e sulla perdita affiorano dagli oggetti: non dal pensiero astratto, ma dalla vita nella sua concretezza. Come quando racconta questa sensazione improvvisa di vulnerabilità.

Nel corso dell'estate arrivò un momento in cui cominciai a sentirmi fragile, instabile. Un sandalo urtava qualcosa sul marciapiede e io dovevo fare due o tre passi di corsa per evitare la caduta. E se non li avessi fatti? E se fossi caduta? Cosa si sarebbe rotto, chi avrebbe visto il sangue scorrermi sulla gamba, chi avrebbe chiamato un taxi, chi mi avrebbe accompagnato al pronto soccorso? Chi mi avrebbe fatto compagnia una volta a casa? Smisi di andare in giro con i sandali. Comprai due paia di scarpe da ginnastica Puma e portai solo quelle.

Ed è sempre attraverso gli oggetti che si fa largo la percezione del passare del tempo: la conclusione del primo anno, un ciclo che si chiude, la necessità di rivolgersi al futuro, non tanto per desiderio, quanto perché il tempo continua inesorabile ad andare avanti.

Scrivo mentre si approssima la fine del primo anno. Il cielo di New York è buio quando mi sveglio alle sette e torna a oscurarsi verso le quattro del pomeriggio. Sui rami del cotogno nel soggiorno ci sono delle luci natalizie colorate. C'erano delle luci natalizie colorate anche un anno fa, la sera in cui accadde, ma in primavera, non molto tempo dopo, le lampadine si bruciarono, si spensero. Questo funse da simbolo. Comprai nuove file di luci colorate. Questo funse da professione di fede nel futuro. Colgo l'occasione per simili professioni dove e quando mi riesce di inventarle, perché in realtà non ho ancora questa fede nel futuro.

La conclusione è quella inevitabile e necessaria, che però arriva, io credo, solo quando ci si è concessi il tempo di attraversare il dolore senza cercare di rifugiarsi su un terreno più sicuro prima del tempo.

So perché ci sforziamo di impedire ai morti di morire: ci sforziamo di impedirglielo per tenerli con noi. So anche che, se dobbiamo continuare a vivere, viene il momento in cui dobbiamo abbandonarli, lasciarli andare, tenerceli così come sono, morti.

Che diventino la fotografia sul tavolo.

Che diventino solo un nome sui conti fiduciari.

Che l'acqua se li porti via.

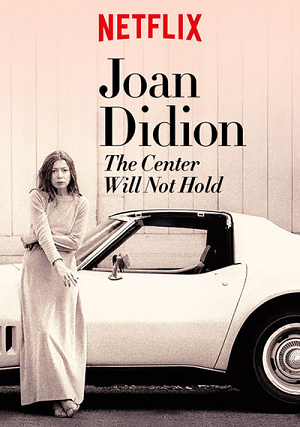

Vi consiglio anche il documentario su Netflix: Il centro non reggerà. È una rievocazione affettuosa della vita e della carriera di Didion, in cui lei appare molto vecchia, fragile, ma estremamente vitale nel parlare e gesticolare. Era una donna molto elegante, come la sua scrittura, di quell'eleganza innata che viene da dentro e non dagli abiti che indossi. Se avete voglia fate una ricerca con Google, ci sono alcune sue fotografie molto belle, da giovane e da vecchia, sempre una gran classe ;) Avrei tanto voluto metterne qui qualcuna, ma giustamente sono protette dal diritto d'autore e va rispettato.

Era da molto che pensavo di scrivere un articolo che parlasse in qualche modo della morte e della perdita. Mi ha sempre colpito il modo con cui nella nostra società tendiamo a rimuovere tutta la faccenda, a tenerla sempre ai margini. Per molti anni l'ho fatto anche io, quindi capisco perfettamente chi non ha voglia di pensarci, e anche chi non riesce a mostrare vicinanza a una persona in lutto. Però alla fine penso che avesse ragione lei: è meglio sapere dove sta il serpente. Ti morde lo stesso, ma almeno lo vedi.